Kelas Terhimpit: Ilusi Kemapanan di Bawah Cengkeraman Neoliberal

Dalam lanskap ekonomi modern, ada satu kelompok yang posisinya sering dirayakan namun sekaligus disalahpahami: kelas menengah profesional. Mereka adalah manajer, pekerja kreatif, dan para spesialis bergaji tinggi yang dalam narasi pembangunan menjadi bukti keberhasilan. Namun, narasi yang berkilauan ini menuntut pembacaan yang lebih reflektif: apakah status “kelas menengah” yang mereka sandang adalah sebuah tangga menuju kesejahteraan sejati, atau justru sebuah sangkar emas yang menjebak mereka dalam posisi yang rentan dan terasing? Inilah yang dimaksud dengan ilusi kemapanan: memiliki simbol-simbol kesuksesan seperti gaji tinggi dan jabatan, namun tanpa substansi keamanan jangka panjang seperti jaminan kerja.

Bukan berarti pencapaian mereka tidak nyata. Namun, fenomena ini membuka sebuah kontradiksi mendasar. Di satu sisi, mereka menikmati privilese (hak istimewa) yang jauh di atas kelas pekerja kerah biru. Di sisi lain, mereka tetaplah pekerja yang nasibnya bergantung pada belas kasihan pasar dan korporasi. Mereka bukan pemilik modal, tetapi juga bukan buruh dalam pengertian klasik. Posisi mereka terhimpit, sebuah zona abu-abu yang diciptakan oleh arsitektur ekonomi neoliberal.

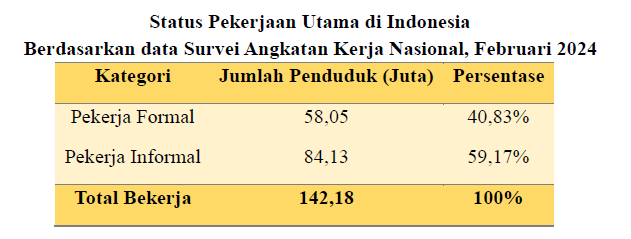

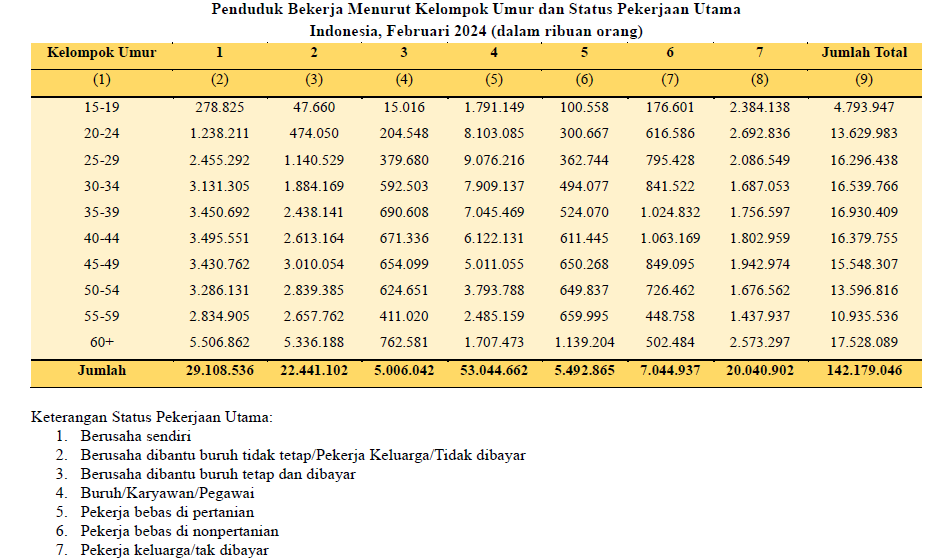

Kita perlu melihat data. Laporan Keadaan Angkatan Kerja Nasional dari BPS (Februari 2024) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: dari 142,18 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 84,13 juta orang (59,17%) bekerja dalam kegiatan informal. Angka ini adalah potret lanskap kerja yang semakin tidak menentu, di mana bahkan mereka yang berpendidikan tinggi pun seringkali tidak memiliki jaminan sosial atau keamanan kerja.

Apa yang membuat temuan ini penting bukan hanya karena angkanya, melainkan karena ia membuka tabir atas ilusi kemandirian yang dijual oleh sistem. Konsep “posisi kelas yang kontradiktif” dari sosiolog Erik Olin Wright (1985) menjadi relevan di sini. Wright berargumen bahwa kelas tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan modal, tetapi juga oleh relasi otoritas (kemampuan mengontrol pekerja lain) dan kepemilikan keahlian. Kelas yang terhimpit ini adalah manifestasi sempurna dari teori Wright. Mereka memiliki “modal” keahlian yang memberi mereka privilese, namun tidak memiliki modal kapital, yang membuat mereka tetap dieksploitasi.

Fenomena kelas terhimpit ini bukan hanya soal nasib individu, melainkan tentang bagaimana sistem kerja kita beroperasi dalam tekanan kebijakan neoliberal. Kebijakan ini menjadi semakin konkret melalui instrumen hukum seperti UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Alih-alih melindungi, UU ini justru secara sistematis membongkar benteng pengaman kerja melalui liberalisasi kontrak dan alih daya (outsourcing), sebuah serangan yang kini memperluas medan kerentanan hingga ke jantung kelas pekerja kerah putih. Analisis dari Habibie, et al. (2023) menegaskan bahwa deregulasi ini lebih berpihak pada pemilik modal, dan secara langsung menciptakan kondisi kerja yang semakin tidak pasti dan rentan (prekariat) bagi mayoritas pekerja.

Dampak dari tekanan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga merasuk ke dalam jiwa. Di balik citra produktif, banyak dari kelas terhimpit ini yang mengalami kelelahan kronis (burnout), terjebak dalam budaya gila kerja (hustle culture), dan didera kecemasan (anxiety) yang konstan. Ironisnya, logika kompetisi dan individualisme ini juga meresap ke dalam dinamika mahasiswa di kampus. Tuntutan untuk berprestasi secara individu, mengejar IPK tinggi, dan membangun portofolio demi pasar kerja menciptakan budaya kompetisi yang tidak sehat. Dalam kondisi ini, relasi pertemanan yang tulus bisa bergeser menjadi hubungan instrumental, di mana mahasiswa dengan keahlian lebih dimanfaatkan oleh yang lain demi keuntungan pribadi, sebuah cerminan mikro dari logika eksploitasi di dunia kerja. Fenomena ini sangat jelas terlihat pada pekerja platform digital, seperti yang dianalisis oleh Prakoso (2023). Mereka diposisikan sebagai “mitra” yang otonom dan mandiri, namun pada praktiknya, hidup mereka didikte oleh algoritma dan kebijakan sepihak dari aplikator. Posisi mereka yang sangat ambigu karena bukan pengusaha sekaligus bukan pekerja formal ini adalah contoh paling modern dari lokasi kelas yang kontradiktif, di mana ilusi kemandirian menyembunyikan realitas eksploitasi.

Posisi kelas yang terhimpit ini bukan sekadar konsep sosiologis. Ia adalah indikator bahwa ada kerapuhan serius dalam struktur sosial kita. Ia berbicara tentang kegagalan sistem dalam memastikan bahwa kemajuan ekonomi dirasakan secara adil. Fenomena ini seharusnya menjadi peringatan yang menggugah: apakah kita sedang membangun masyarakat yang berdaya, atau justru masyarakat yang terfragmentasi di mana setiap individu dibiarkan bertarung sendirian? Ketika kesuksesan hanya diukur dari pencapaian pribadi, maka yang dikorbankan bukan hanya kesejahteraan, tetapi solidaritas sosial itu sendiri.

Lalu, bagaimana kita sebagai mahasiswa harus bersikap? Penting untuk diingat, kelas menengah profesional ini bukanlah musuh. Justru, mereka adalah kawan seperjuangan yang perlu disadarkan. Tugas kita bukan menghakimi hak istimewa yang mereka miliki, tetapi menunjukkan bahwa di balik kemapanan itu ada kerapuhan yang sama-sama kita rasakan. Dengan begitu, kita bisa mengajak mereka untuk sadar bahwa nasib mereka sebenarnya terikat dengan nasib para buruh dan pekerja lainnya. Perjuangan untuk mendapatkan sistem yang adil adalah perjuangan kita bersama.

Referensi

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2024. Jakarta: BPS.

Habibie, M., Notobuman, V. A., & Tyas, D. W. (2023). Job Creation Law: Neoliberalism and the Politics of Law on Employment Relations in Indonesia. Bestuur Journal, 11(2), 160-173.

Prakoso, A. B. (2023). The Illusion of Autonomy: Digital Platform Labor and the New Contradictory Class Location in Indonesia. Jurnal Sosiologi Reflektif, 17(2), 211-230.

Pemerintah Republik Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Wright, E. O. (1985). Classes. Verso Books.