Ruang Rawat Kapital: Privatisasi & Provit dalam Sistem Rumah Sakit Neoliberal

Di tengah dinamika kehidupan masyarakat modern, kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Rumah sakit, sebagai pilar utama dalam penyediaan layanan kesehatan, memiliki peran krusial dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Permenkes No 33 Tahun 2020 pasal 1 ayat 1 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Berdasarkan UUD pasal 28 H 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapat pelayanan kesehatan”. Maka dari itu sebagai tingkat layanan yang lebih tinggi setelah puskesmas, rumah sakit harus menyediakan pelayanan yang lebih baik. Tidak hanya melayani wilayah kecil seperti kecamatan, tetapi juga mencakup area yang lebih luas, seperti kabupaten atau kota. Orang yang datang ke rumah sakit biasanya memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Masyarakat umumnya percaya bahwa rumah sakit menawarkan pelayanan yang berkualitas berkat fasilitas dan sumber daya manusia yang lebih mampu menangani berbagai masalah kesehatan mereka. Hal ini tertera dalam UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal 184 ayat 1 bahwa rumah sakit menyelenggarakan fungsi Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialistik dan /atau subspesialistik.

Masuknya Prinsip Neoliberal ke Dalam Sistem Kesehatan

Globalisasi telah meningkatkan persaingan ketat di sektor kesehatan, mendorong rumah sakit dan organisasi kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas layanan mereka. Dalam era globalisasi, perdagangan dan persaingan tidak lagi terbatas pada skala lokal atau regional, tetapi meluas hingga ke tingkat internasional. Hal ini juga berdampak pada sektor kesehatan, di mana rumah sakit dan unit medis harus beradaptasi dengan standar global untuk tetap kompetitif dan memenuhi harapan masyarakat yang semakin tinggi.

Sejak 1 Januari 1995, World Trade Organization (WTO) telah berperan dalam mengatur bisnis internasional, termasuk perdagangan di sektor kesehatan. Dengan adanya aturan global ini, rumah sakit tidak hanya bersaing dalam lingkup nasional tetapi juga dengan standar internasional sehingga menuntut mereka untuk meningkatkan kualitas layanan agar tetap relevan dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan semakin ketatnya persaingan akibat globalisasi, organisasi kesehatan, termasuk rumah sakit, harus terus meningkatkan mutu layanan mereka agar dapat bertahan dan bersaing dalam pasar global. Regulasi dari WTO juga memastikan bahwa aktivitas perdagangan di sektor kesehatan tetap memiliki aturan yang jelas, sehingga persaingan dapat berjalan dengan adil dan transparan.

Globalisasi adalah salah satu instrumen neoliberalisme yang dalam konteks ekonomi-politik internasional, berfungsi sebagai media besar untuk menyebarluaskan ideologi neoliberalisme ke seluruh dunia. Menurut Bob Sugeng Hadiwinata yang merupakan guru besar Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, globalisasi yang didorong oleh gagasan neoliberalisme dapat mengakibatkan beberapa dampak negatif, antara lain adanya pembiaran terhadap masyarakat yang terbawa arus globalisasi, pengurangan peran negara akibat privatisasi di berbagai sektor, meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin, serta privatisasi pendidikan dan kesehatan yang sering kali meningkatkan biaya dan merugikan kelompok miskin. Selain itu, globalisasi juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan dan menciptakan rasa tidak aman bagi pekerja akibat dominasi sektor bisnis.

Rumah sakit sebagai aset bisnis yang menguntungkan bagi kapitalis

Saat ini, sektor kesehatan menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Ini terbukti dengan meningkatnya jumlah rumah sakit dan klinik swasta yang berdiri.

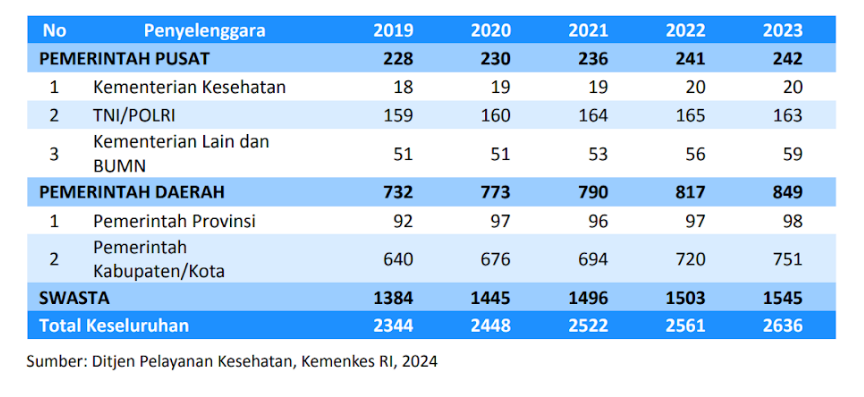

Mengutip dari Profil Kesehatan Indonesia 2023, pada tahun 2023 rumah sakit yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan tercatat sebanyak 1.091 rumah sakit umum milik pemerintah dan sebanyak 1.545 rumah sakit milik swasta. Dengan populasi Indonesia yang mencapai sekitar 280 juta jiwa, beban pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan sangat besar. Sementara rumah sakit pemerintah berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih terjangkau, jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan rumah sakit swasta, yang sering kali menetapkan biaya lebih tinggi.

Baik rumah sakit swasta maupun pemerintah berupaya menarik sebanyak mungkin pasien dengan meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Adanya privatisasi dalam sistem kesehatan seperti rumah sakit membuatnya menjadi barang dagangan yang diperjualbelikan. Rumah sakit yang memiliki peran krusial dalam pengembangan kesehatan masyarakat di suatu daerah bertanggung jawab atas penanganan kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh penyedia layanan kesehatan karena sektor ini menjanjikan prospek yang cerah asalkan mereka dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.

Dalam konteks pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit pasal 2 bahwa Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau swasta. Dr. Syahrir A.P., MS menjelaskan tentang perbedaan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta dalam sebuah wawancara :

“Sangat berbeda, Rumah Sakit Pemerintah memberi layanan kepada masyarakat tanpa memperhitungkan mencari keuntungan dia lebih ke layanan kepada publik. Kalau ada keuntungan dipakai untuk meningkatkan kualitas kalau swasta lebih berorientasi memberi layanan kesehatan tapi tujuannya, motifnya, adalah mencari keuntungan”.

Perbedaan utama antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta terletak pada orientasi layanan dan keuntungan. Rumah sakit pemerintah bertujuan memberikan pelayanan publik tanpa mengutamakan keuntungan. Sebaliknya, rumah sakit swasta lebih berorientasi pada keuntungan.

Kepemilikan dan orientasi misi membuat rumah sakit swasta terbagi ke dalam beberapa kategori, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dalam menjalankan layanan kesehatan. Rumah sakit swasta berbasis yayasan umumnya didirikan oleh lembaga sosial atau keagamaan dengan orientasi utama pada pelayanan kemanusiaan, bukan mencari keuntungan. Rumah sakit berbasis yayasan umumnya berorientasi pada pelayanan kemanusiaan, terutama jika yayasan tersebut bersifat nirlaba. Kebijakan yayasan menjadi penentu apakah rumah sakitnya akan murni memberikan layanan sosial atau tetap mengelola keuangan dengan prinsip bisnis. Dengan demikian, meskipun rumah sakit saat ini cenderung mengikuti prinsip industri, perbedaan orientasi tetap terlihat pada bentuk kepemilikan dan tujuan utama masing-masing jenis rumah sakit.

Pada Sektor swasta khususnya mendominasi penyediaan fasilitas kesehatan di banyak wilayah dengan lebih dari setengah rumah sakit adalah milik swasta. Saat ini, rumah sakit tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga sosial yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari industri kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan Dr. Syahrir A.P., MS yang mengatakan :

“Sekarang ini Rumah Sakit sudah seperti industri, banyak investor yang mau bangun rumah Sakit karena permintaannya tinggi dan mahal pembayarannya”.

Kemudian beliau menjelaskan alasan mengapa banyak investor tertarik untuk menanamkan modal mereka dalam pembangunan rumah sakit :

“Menjanjikan, kalau bisa dikelola dengan bagus. Karena susah bangun Rumah Sakit dia gabungan dari hotel, restoran, laundry, apotek ada semua. Jadi tidak semua orang bisa mengelola dengan bagus”.

Dalam wawancara ini beliau menjelaskan laundry, restoran, dan layanan parkir merupakan contoh diversifikasi usaha rumah sakit di luar bisnis intinya, yaitu pelayanan kesehatan. Selain itu, rumah sakit juga dapat mengembangkan berbagai jenis usaha lain, seperti membuka warung kopi, restoran, toko bunga, toko buah, toko roti, dan toko kue. Bahkan, di beberapa negara, rumah sakit juga menyediakan layanan tambahan seperti salon kecantikan. Diversifikasi usaha semacam ini bertujuan untuk menciptakan sumber pendapatan tambahan, meningkatkan kenyamanan pasien serta keluarga mereka, dan memperkuat posisi rumah sakit sebagai pusat layanan terpadu.

Namun, hal ini menjadi tantangan bagi masyarakat berpendapatan rendah karena biaya kesehatan di fasilitas swasta seringkali terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuan mereka. Masuknya sektor swasta dalam pelayanan kesehatan bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak banyaknya. Untuk mempercepat perolehan laba, perusahaan dapat mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan menawarkan sahamnya untuk diperdagangkan di pasar bebas melalui bursa efek. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengakses modal tambahan dari investor publik, yang memungkinkan ekspansi dan investasi yang lebih cepat, serta meningkatkan potensi keuntungan dalam waktu yang lebih singkat.

Praktik kapitalisme neolib di RS

Beberapa perusahaan yang mengelola Rumah Sakit Swasta mencari tambahan modal dengan mendaftarkan diri di Bursa Efek Indonesia dan menjual saham. Langkah ini diperlukan agar rumah sakit dapat mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan. Keputusan untuk melakukan penawaran umum ini dipilih karena dianggap menjanjikan untuk mendapatkan tambahan modal, terutama dengan beberapa ahli memperkirakan prospek jangka panjang yang baik untuk sektor kesehatan. Prospek yang baik ini tentu menjadi faktor yang mendorong calon investor untuk membeli saham rumah sakit swasta.

Tidak hanya Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Pemerintah pun mulai terjadi privatisasi. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit mewajibkan rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk dikelola sebagai Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagai BLUD, rumah sakit memiliki pengelolaan yang unik karena harus memenuhi misi sosial namun juga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan sebagai unit bisnis. Fleksibilitas ini mencakup manajemen keuangan yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan, sejalan dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa pada Permendagri No. 79 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2.

Hal ini menyebabkan pemerintah mengelola barang publik dengan lebih menekankan pada kondisi pasar dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) muncul sebagai lembaga semiotonom yang diberikan fleksibilitas dan otonomi dalam pengelolaannya, mirip dengan prinsip yang diterapkan oleh korporasi seperti yang dikatakan oleh Dr. Syahrir A.P., MS “Walaupun Rumah Sakit Pemerintah juga sekarang sudah statusnya namanya BLU badan layanan umum atau BLUD jika dia milik Provinsi atau \Kab/Kota. dia disuruh menjalankan bisnis yang sehat prinsip prinsip seperti swasta”. BLUD mencerminkan dua konsep yang perlahan diterapkan, yaitu konsep Reinventing Government (mewirausahakan birokrasi) dan Enterprising Government (mewiraswastakan birokrasi). Reinventing Government, yang sering disebut sebagai mewirausahakan birokrasi, mendorong pemerintah untuk menerapkan praktik-praktik bisnis dalam lingkungan birokrasi pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Munculnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 185 ayat 2 bahwa Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan Kesehatan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya Undang-Undang ini membuat Rumah Sakit yang sebelumnya wajib untuk BLU/BLUD kini tidak lagi memiliki kewajiban tersebut seperti yang diungkapkan oleh Dr. Syahrir A.P., MS sebagai berikut :

“Dulu Undang-Undangnya wajib, baik milik pemerintah pusat seperti Wahidin BLU. Dulu Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 bahwa Rumah Sakit pemerintah wajib, Sekarang bunyinya tidak diwajibkan. Tapi apa, prinsip BLU/BLUD sebenarnya bagus sekali, seluruh pendapatannya digunakan secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit jadi masih bisa disubsidi”.

Beliau kemudian melanjutkann :

“…..rugi kalau tidak BLU dia tidak bisa gunakan uangnya”.

Berdasarkan wawancara tersebut, Rumah sakit dengan status BLU/BLUD memiliki keuntungan lebih besar karena mereka dapat langsung mengelola pendapatannya tanpa perlu menyetorkannya terlebih dahulu ke pemerintah, berbeda dengan sebelumnya ketika dana harus disetor dan proses pengembaliannya sering memakan waktu lama serta tidak sepenuhnya diterima kembali. Dengan sistem BLU/BLUD, rumah sakit wajib menyusun pembukuan yang transparan serta membuat perencanaan strategis jangka panjang (lima tahunan) dan tahunan. Status BLU/BLUD juga memungkinkan rumah sakit tetap menerima subsidi dari pemerintah daerah, sehingga hampir semua rumah sakit pemerintah memilih berstatus BLU/BLUD untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas layanan mereka.

Secara umum, rumah sakit juga tidak dapat terlepas dari kegiatan pemasaran dalam menjalankan operasinya. Hal ini didorong oleh tujuan utama perusahaan untuk mencapai laba yang optimal dan menjaga kelangsungan bisnis. Berdasarkan wawancara dengan Dr. Syahrir A.P., MS yang mengatakan :

“Tidak bisa hidup kalau tidak berbentuk bisnis, one stop shopping namanya, satu kali masuk semua kebutuhan kita ada disitu. Kan seperti hotel, tidak bisa kalau tidak berbentuk bisnis atau manajemen yang canggih karena rumit sekali. Harga obat banyak sekali jenisnnya, penyakit banyak sekali, produk banyak sekali sangat heterogen, sdm banyak sekali jenisnya, membutuhkan keahlian tinggi, alatnya mahal sekali puluhan miliar seperti CT scan, MRI itu puluhan miliar”.

Hal serupa juga dikatakan oleh Prof. Dr. dr. Andi Indahwaty AS., S.Ked., MHSM bahwa tidak ada larangan untuk melakukan bisnis di Rumah Sakit :

“…karena tidak dilarang orang profit, walaupun non provit tetap dia harus provit karena kalau habis untuk membiayai hidupnya apa yang akan dipakai membeli kembali”.

Oleh karena itu, salah satu aspek yang penting bagi rumah sakit adalah strategi bauran pemasaran sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, persaingan dari pesaing yang menawarkan layanan serupa banyak bermunculan, sehingga rumah sakit harus memenangkan persaingan ini untuk memperoleh sebagian besar pasar. Selain itu, rumah sakit harus menjalankan bisnis secara efektif dan efisien agar tetap eksis di tengah perubahan pasar dan perkembangan industri kesehatan.

Kepuasan pasien adalah hal yang krusial dalam organisasi rumah sakit karena pengalaman pelayanan yang diterima dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap rumah sakit. Satu kali pengalaman buruk dapat menciptakan persepsi negatif yang bisa saja dibagikan kepada orang lain, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi rumah sakit meskipun tidak seluruh pengalaman yang mereka dapatkan buruk. Oleh karena itu, meski ada perbedaan orientasi antara rumah sakit swasta dan publik, keduanya memiliki tanggung jawab moral yang sama, yaitu memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan maka dilakukan wawancara langsung. Proses wawancara dilakukan kepada 2 golongan yaitu pada pasien di Rumah Sakit dan Masyarakat di daerah pemukiman kumuh. Rumah sakit sendiri terdiri dari 2 yaitu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta untuk melihat perbedaan yang mereka dapatkan. Masyarakat di daerah kumuh dipilih karena mereka seringkali menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai. Faktor seperti keterbatasan ekonomi, kurangnya fasilitas kesehatan yang terjangkau, dan jarak yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan sering kali menjadi hambatan. Dengan wawancara langsung, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman mereka, perbedaan yang mereka rasakan antara akses ke rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih fasilitas kesehatan.

Salah satu masyarakat di Antang menceritakan pengalaman buruknya pada saat di rumah sakit“Pernah waktuku melahirkan di Rumah Sakit Pemerintah, kalau disitu banyak embel embelnya namintaki ki dulu rujukan, kalau di swasta tidak tawwa. Kalau dulu dibawa hampirma meninggal saya karena dimintaki ka dulu uang jaminan nah tidak ada ini uang kasihan mau diapa ini”. Bahkan beliau memberikan perbedaan pada saat ia ke Rumah Sakit Swasta “Iya, biasa orang dulu naminta dulu data baru nakerjaki itu tidak dulu tawwa, kerjaki dulu napasangiki infus sudah pi na urus baru namintaki mana KTP ta, biasa itu kalau Rumah Sakit lain banyak embel embelnya”.

Hal serupa juga dialami oleh pasien rawat inap di Rumah Sakit Pemerintah yang merasakan perbedaan antara Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang pernah dialami. “Tidak ada, selalu dibilang full kamar, disini meki saja kalau mauki disini, kalau tidak mauki disini cari mi lagi rumah sakit lain. Mauki kemana kalau mendadakmi”. Beliau menjelaskan bahwa dirinya adalah peserta BPJS Kelas 1, namun merasa tidak pernah mendapatkan fasilitas yang sepadan dengan iuran yang dibayarkan. Hal tersebut membuatnya berpikir untuk lebih baik turun ke Kelas 3, karena menurutnya fasilitas yang diperoleh tidak jauh berbeda. Beliau juga menuturkan pengalamannya saat dirawat inap di sebuah rumah sakit swasta, di mana ia mendapatkan kamar yang sesuai dengan kelas kepesertaannya.

Salah satu penyebab perbedaan kualitas layanan antara rumah sakit swasta dan pemerintah adalah budaya kerja. Berdasarkan wawancara bersama pasien di Rumah Sakit dan Masyarakat serta observasi di dua rumah sakit tersebut, ditemukan bahwa rumah sakit swasta cenderung memiliki budaya kerja yang lebih unggul dalam menerapkan service excellent dibandingkan rumah sakit pemerintah. Walaupun keduanya aktif mempromosikan budaya kerja ini di lingkungannya, pelaksanaan dan penerapannya terlihat lebih efektif di rumah sakit swasta. Dr. Syahrir A.Pasinringi., MS. mengatakan “…kenapa pegawai Rumah sakit Pemerintah walaupun kerjanya tidak bagus tetap dapat gaji dari Pemerintah. Kalau di swasta dia tidak dapat gaji jadi dia dipaksa untuk memberi layanan yang bagus untuk masyarakat yang datang itu bedanya”.

Namun, perbedaan kualitas pelayanan di rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah sebenarnya tidak dapat digeneralisasi di setiap institusi rumah sakit. Hal ini pun dikatakan oleh Dr. Syahrir A.Pasinringi., MS. bahwa ada rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan berkualitas rendah, namun ada pula rumah sakit pemerintah yang mampu menyediakan pelayanan berkualitas tinggi. Penilaian terhadap kualitas pelayanan sangat bergantung pada persepsi dan pengalaman pasien, yang tentu saja bisa berbeda-beda berdasarkan pengalaman mereka selama menjalani pengobatan di kedua jenis rumah sakit tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pasien menyatakan akan merekomendasikan rumah sakit kepada orang lain karena merasa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan harapan mereka, baik dari segi kualitas layanan medis, keramahan staf, maupun kenyamanan fasilitas yang disediakan. Artinya, memberikan pelayanan yang baik adalah strategi untuk menarik pasien, dan kepuasan pasien harus menjadi prioritas utama. Di sisi lain, ketidakpuasan pasien di rumah sakit dapat menyebabkan mereka merasa kecewa dan enggan untuk kembali ke sana. Mereka juga mungkin akan berbagi pengalaman negatif mereka dengan orang lain, yang dapat mengurangi minat orang untuk berobat ke rumah sakit tersebut, sehingga berdampak pada penurunan jumlah kunjungan.

Dampak implementasi prinsip kapitalisme neolib kesehatan

Secara konseptual, sistem pelayanan kesehatan beroperasi berdasarkan pemahaman tentang public goods dan privat goods. Konsep negara kesejahteraan (welfare state) menyatakan bahwa barang publik seharusnya dibiayai oleh negara melalui pajak. Dalam konteks ini, kesehatan merupakan salah satu sektor yang menyediakan banyak layanan sebagai barang publik. Secara normatif, memang diakui bahwa pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara, seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Namun kenyataannya bahwa biaya untuk menyediakan layanan kesehatan sebagai barang publik yang dibiayai negara cukup tinggi, sehingga memerlukan sumber keuangan yang besar.

Public goods adalah barang yang dikonsumsi secara bersama oleh semua orang, artinya dikonsumsi secara kolektif tanpa pembatasan. Sebaliknya, privat goods bersifat eksklusif, yang berarti jika seseorang menggunakan barang tersebut, orang lain tidak dapat menggunakannya. Sebagai contoh, pelayanan bedah yang diberikan oleh seorang ahli ortopedi kepada seorang pasien adalah privat goods, karena pelayanan tersebut hanya berlaku untuk pasien tersebut dan tidak dapat dipindahkan atau digunakan oleh pasien lain. Sifat eksklusif ini memudahkan ahli ortopedi untuk mengenakan biaya atas pelayanan yang diberikan dan meminta pembayaran dari pengguna layanan tersebut.

Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, penting untuk mencermati bahwa penyediaan private goods tidak hanya dilakukan oleh sektor swasta tetapi juga dapat dikelola oleh pemerintah. Sebagai contoh, dalam kasus pelayanan kuratif yang disediakan oleh rumah sakit pemerintah, keterbatasan sumber daya ekonomi negara menyebabkan peningkatan jumlah lembaga pemerintah yang menawarkan privat goods. Hal ini menjadi faktor utama dalam perkembangan proses korporatisasi dalam pelayanan kesehatan.

Keberadaan layanan eksekutif di Rumah Sakit yang diatur dalam Permenkes Nomor 11 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan eksekutif Di Rumah Sakit mencerminkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan berkualitas masih menunjukkan adanya perbedaan fasilitas. Padahal, mendapatkan fasilitas kesehatan yang berkualitas seharusnya menjadi hak yang setara bagi setiap warga negara. Fasilitas yang tersedia untuk pengguna BPJS atau layanan kesehatan gratis masih tergolong standar, baik dari segi penyediaan dokter, ruang rawat inap, penggunaan teknologi medis, fasilitas ruangan, maupun obat-obatan untuk pasien. Dr. Irwandy, S.KM., M.Kes., M.Sc.PH mengatakan terkait persamaan pelayanan antara pasien BPJS dan mandiri di poli reguler :

“harus sama tidak dibedakan, kecuali kalo mandiri mau reques minta obat paten bisa. Pasien kalau dikasi obat itu sama, cuman ada obat yang tidak ditanggung sama bpjs kalau memang dibutuhkan oleh pasien berarti harus beli sendiri. intinya kalau mau pelayanan lebih, harus bayar lebih karena kan pelayanan standar memang begitu”.

Hal yang sama diungkapan oleh seorang warga di Antang“…tetap ji obat BPJS cuman ada tambahan kalau mauki khusus obat yang bagus. Misalnya ada suntikan supaya tidak sakit cuman kalau kita memilih yang 2 juta satu hari langsung sembuh kalau yang bpjs 5 hari lama, merasa bersyukur ada bpjs merasa tertolong”.

Perbedaan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan ini mencerminkan tantangan yang masih dihadapi dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Meskipun BPJS telah membantu banyak masyarakat dalam mendapatkan perawatan medis, masih terdapat keterbatasan dalam pilihan layanan, terutama bagi mereka yang ingin mendapatkan perawatan lebih cepat atau dengan obat tertentu. Selain itu, faktor geografis dan ekonomi juga berperan dalam menentukan kemudahan akses ke rumah sakit. Kesenjangan ini menegaskan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemerataan layanan kesehatan, baik dari segi fasilitas, tenaga medis, maupun kebijakan yang mendukung akses yang lebih adil bagi seluruh masyarakat.

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa tingkat kemudahan akses ke rumah sakit sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dan status ekonomi. Hanya 12,5% responden di pedesaan yang melaporkan akses mudah ke rumah sakit, jauh lebih rendah dibandingkan dengan 53,8% responden di perkotaan. Selain itu, perbedaan akses juga terlihat berdasarkan status ekonomi, di mana hanya 17,0% responden dari kelompok ekonomi terbawah yang melaporkan kemudahan akses, sedangkan pada kelompok ekonomi teratas, angka ini mencapai 57,7%. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses pelayanan kesehatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kesetaraan layanan.

Sumber daya kesehatan perlu didistribusikan secara adil untuk memenuhi prinsip keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kenyataannya, masyarakat di daerah terpencil, terutama mereka yang miskin dan berpenghasilan rendah, masih kesulitan mengakses layanan fasilitas kesehatan. Dr. Syahrir A.Pasinringi., MS. menjelaskan bahwa di Rumah Sakit terdapat dua jenis biaya yang harus ditanggung oleh pasien, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung mencakup pengeluaran utama seperti pembelian obat-obatan, biaya rawat inap, dan tindakan medis. Sementara itu, biaya tidak langsung meliputi kebutuhan tambahan yang timbul selama masa perawatan, seperti makanan bagi keluarga yang menjaga pasien, transportasi, serta tempat tinggal sementara bagi keluarga pasien yang berasal dari luar kota. Dr. Syahrir A.Pasinringi., MS. melanjutkan bahwa bagi masyarakat miskin, meskipun sebagian biaya langsung ditanggung oleh pemerintah melalui program jaminan kesehatan, biaya tidak langsung tetap menjadi beban yang berat. Beliau juga menjelaskan bahwa hal ini menciptakan ketimpangan akses layanan kesehatan, karena tidak semua komponen biaya dapat diakomodasi oleh subsidi pemerintah, sehingga masyarakat kurang mampu tetap menghadapi kesulitan dalam mendapatkan perawatan yang layak.

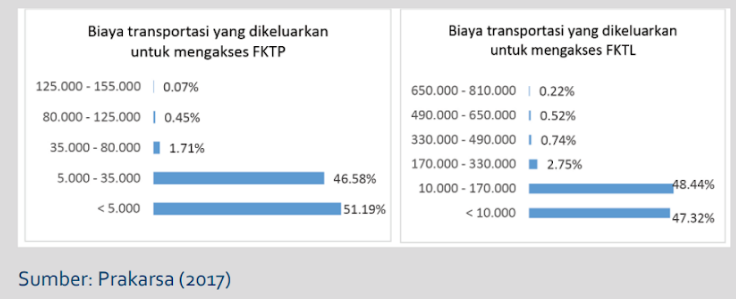

Pengeluaran untuk transportasi menuju fasilitas pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh peserta JKN dan biaya konsumsi tidak termasuk dalam belanja kesehatan rumah tangga yang ditanggung oleh JKN.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Prakarsa (2017), diketahui pengeluaran transportasi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). Sebanyak 47,32 % responden mengeluarkan biaya kurang dari Rp10.000, dan 48,44 % responden mengeluarkan biaya antara Rp10.000 hingga Rp170.000. Rata-rata biaya transportasi menuju Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tercatat sebesar Rp7.820, sedangkan untuk mencapai FKTL, rata-rata biayanya lebih tinggi, yaitu sebesar Rp36.023. Hasil survei lain yang dilakukan juga menunjukkan sebanyak 63,1 % responden menyatakan bahwa pasien didampingi oleh keluarga saat mengakses layanan kesehatan di rumah sakit. Temuan ini menunjukkan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga di rumah sakit umumnya digunakan untuk biaya transportasi, makan, dan kebutuhan lainnya.

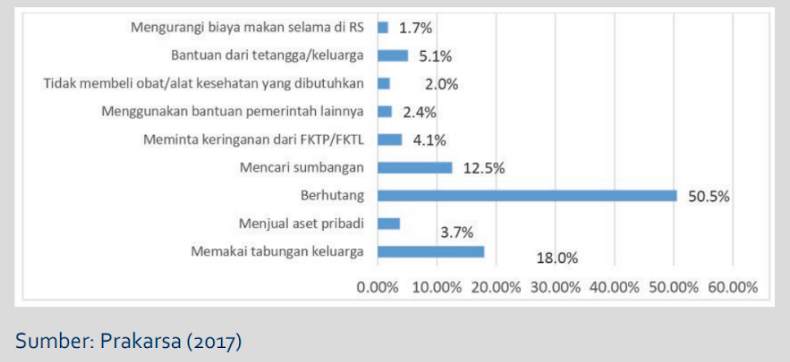

Karena keterbatasan biaya, banyak rumah tangga yang mengalami kesulitan dalam membayar biaya tambahan yang diperlukan untuk mengakses layanan kesehatan, seperti biaya transportasi dan konsumsi selama pengobatan. Hal ini menyebabkan mereka terpaksa mencari solusi alternatif untuk mengurangi beban pengeluaran.

Data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengandalkan pinjaman dari tetangga, kerabat, atau pihak lain untuk menutupi biaya. Berdasarkan wawancara bersama Prof. Dr. dr. Andi Indahwaty AS., S.Ked., MHSM yang mengatakan“Sebenarnya yang membuat masyarakat tidak bisa akses Rumah Sakit itu bukan karena biaya pelayanan kesehatannya, apalagi dia ditanggung oleh BPJS tapi yang non kesehatan”. Kesulitan ini disebabkan oleh tingginya biaya transportasi dan kebutuhan lainnya saat mengunjungi Rumah Sakit, yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini menyebabkan mereka yang sudah berpenghasilan rendah jatuh ke dalam kemiskinan, sementara yang sudah miskin menjadi semakin terpuruk. Karena rumah tangga miskin dan hampir miskin merupakan kelompok rentan dalam skema JKN, mereka mungkin merasa sulit menanggung biaya yang dapat meningkatkan risiko bagi penerima bantuan iuran apalagi jika mereka tidak terdaftar dalam program JKN. Seorang warga Antang mengungkapkan bahwa ia merasa terbantu dengan adanya BPJS, namun kini ia sudah tidak mampu lagi untuk membayarnya“terbantu cuman saya bayar, tapi tersendak kasihan dan tidak bisa lagi bayar”.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyampaikan melalui CNBC Indonesia bahwa hingga Oktober 2024, masih terdapat sekitar 4,9 juta orang atau sekitar 1,75 % dari total populasi yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Prof. Dr. dr. Andi Indahwaty AS., S.Ked., MHSM mengatakan :

“kalau miskin dan terdaftar namanya tidak perlu bayar iuran, masalahnya kalau miskin tapi tidak terdaftar namanya, ketimpangannya disitu kalau berbicara soal akses ternyata tidak cuma dari biaya kesehatan tetapi manajerial dari pemerintah juga” beliau menjelaskan bahwa masalah utama yang muncul adalah banyak masyarakat yang seharusnya terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori miskin, tetapi belum terdaftar karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya disebabkan oleh kurangnya inisiatif dalam mengurus pendaftaran, ketidaktepatan data yang diolah oleh aparat desa atau kelurahan, serta perubahan mendadak dalam status sosial ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga Telkomas, ia menyatakan bahwa dirinya belum memiliki BPJS karena proses pendaftarannya belum diurus. Kartu keluarga dan KTP juga masih berada di kampung halamannya, sementara dirinya sibuk bekerja dan kesulitan mencari orang yang dapat membantunya untuk mengurusnya.

Semakin banyaknya layanan kesehatan yang dikelola secara privat biaya perawatan akan menjadi semakin tinggi dan sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Konsekuensinya, akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas semakin menjadi privilege bagi mereka yang mampu membayar, sementara masyarakat kurang mampu semakin terpinggirkan dari sistem ini.

Pelayanan Kesehatan Gratis?

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban finansial individu, banyak negara berusaha mengembangkan model pelayanan kesehatan gratis yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memberikan akses yang lebih luas dan tanpa biaya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, muncul pertanyaan penting apakah Indonesia mampu menerapkan sistem pelayanan kesehatan yang sepenuhnya gratis, mengingat tantangan dalam hal anggaran, infrastruktur, serta pemerataan layanan di seluruh wilayah?

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di rumah sakit maupun di daerah pemukiman kumuh, hampir semua setuju dengan adanya pelayanan kesehatan gratis, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Mereka menyambut baik jika pemerintah dapat menyediakan akses kesehatan tanpa biaya bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, mereka juga menekankan pentingnya kualitas pelayanan yang tetap terjaga meskipun biaya dihilangkan. Mereka mengingatkan bahwa pelayanan yang diberikan jangan sampai buruk hanya karena dianggap gratis, karena tujuan utama dari layanan kesehatan adalah untuk memberikan perawatan yang baik dan memadai bagi semua lapisan masyarakat, tanpa mengorbankan kualitas.

Sementara dari hasil wawancara dengan beberapa dosen, pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Indonesia dianggap sebagai gagasan yang baik, namun memiliki dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah perilaku masyarakat yang cenderung tidak menjaga kesehatannya ketika layanan kesehatan diberikan secara gratis. Dalam wawancara tersebut juga ditekankan pentingnya mengelola dan mengontrol pasien miskin agar mereka tetap bertanggung jawab terhadap kesehatannya, seperti memastikan lingkungan tempat tinggal yang sehat, alih-alih hanya mengandalkan layanan BPJS tanpa melakukan perbaikan kondisi hidup.

Menurut keterangan dari dosen yang sekaligus berperan sebagai praktisi, beliau mengatakan bahwa skema BPJS saat ini lebih adil karena memungkinkan orang kaya dan sehat untuk berkontribusi lebih besar dalam membantu orang miskin dan sakit melalui sistem gotong royong. Jika kita memberikan layanan kesehatan secara gratis, orang kaya yang seharusnya bisa membayar iuran kesehatannya justru mendapatkannya secara gratis juga, padahal seharusnya hal tersebut tidak terjadi. Hal inipun dikatakan oleh salah satu pasien Rumah Sakit Pemerintah “Harusnya nggak yah, itu hanya untuk orang orang tertentu aja tidak semua orang itu kesulitan, untuk mereka yang tidak kesulitan tidak diberi gratis”.

Dari hasil wawancara dosen juga menyoroti bahwa penerapan layanan kesehatan gratis dapat dilakukan jika sistem perpajakan di Indonesia diperbaiki. Jika melihat negara Inggris dan negara-negara di Skandinavia, mereka mampu menyediakan layanan kesehatan gratis karena pajak mereka tinggi dan masyarakatnya taat membayar pajak. Namun, di Indonesia, masalahnya terletak pada rendahnya kepatuhan pajak dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Jika penggunaan pajak dilakukan secara transparan dan benar-benar disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat, subsidi penuh untuk layanan kesehatan mungkin bisa terwujud di masa depan. Meskipun demikian, berdasarkan wawancara bersama dosen juga menyatakan bahwa layanan kesehatan yang sepenuhnya gratis saat ini belum cocok untuk diterapkan di Indonesia karena dapat mengurangi tanggung jawab individu terhadap kesehatan mereka sendiri dan membebani anggaran negara secara berlebihan.

Revolusi Chili yang dipimpin oleh Che Guevara adalah salah satu tonggak sejarah penting dalam perjuangan untuk keadilan sosial dan kesehatan. Che Guevara, seorang dokter sekaligus revolusioner, sangat menyadari pentingnya akses kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam pandangannya, kesehatan bukanlah barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan kaya, melainkan hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Revolusi ini menekankan pentingnya mendirikan sistem kesehatan yang gratis dan berkualitas untuk semua orang, terutama mereka yang berada di kalangan paling bawah dalam masyarakat. Di Chili, Che Guevara melihat potensi besar untuk menerapkan prinsip-prinsip yang diterapkan di Kuba. Dia percaya bahwa kesehatan adalah komponen kunci dari keadilan sosial dan kemakmuran bangsa. Dalam konteks revolusi, Che mendorong pembentukan sistem kesehatan yang berfokus pada:

- Akses Universal: Menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan.

- Pelayanan Gratis: Menghapus biaya yang menjadi penghalang bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan perawatan medis.

- Pendidikan dan Pencegahan: Mengutamakan pendidikan kesehatan dan upaya pencegahan penyakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan primer.

- Pemerataan Tenaga Medis: Mengirim tenaga medis ke daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang untuk memastikan pelayanan kesehatan menyentuh seluruh pelosok negeri.

Dalam penyelenggaraan kesehatan di Negara Kuba, hal tersebut dilakukan berdasarkan amanat yang tercantum dalam konstitusi pada Pasal 72 yang berbunyi: Kesehatan masyarakat adalah hak semua orang dan merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin akses terhadap layanan kesehatan, perlindungan, dan pemulihan yang berkualitas, tanpa dipungut biaya. Negara, untuk melaksanakan hak ini, melembagakan sistem layanan kesehatan di semua tingkatan yang dapat diakses oleh masyarakat dan mengembangkan program pencegahan dan pendidikan, di mana masyarakat dan keluarga berkontribusi. Undang-undang ini mendefinisikan cara pemberian layanan kesehatan.

Revolusi Chili yang dipimpin oleh Che Guevara menawarkan model yang inspiratif bagi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Sejak awal revolusi, Kuba telah menjadikan layanan kesehatan sebagai salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Fidel Castro. Penyediaan layanan kesehatan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh warga negara menjadi salah satu pilar utama dari Revolusi Kuba. Selain menetapkan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak universal yang diberikan secara gratis, sistem kesehatan nasional Kuba juga menjamin pemerataan layanan kesehatan tanpa diskriminasi.

Saat ini, seluruh perawatan kesehatan diatur dan dibiayai oleh pemerintah, dan disediakan secara gratis untuk warga Kuba. Untuk mengatasi keterbatasan dalam akses terhadap obat-obatan, teknologi, dan sumber daya material lainnya, negara ini memanfaatkan keunggulannya dalam bidang pendidikan dan jumlah dokter terlatih yang tinggi, dengan fokus pada pemberian perawatan primer yang dapat diakses secara luas dan berbasis masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan penekanan pada pencegahan dan mengurangi kebutuhan akan perawatan medis yang mahal. Hasil dari kebijakan ini adalah capaian kesehatan yang sangat baik dengan pengeluaran yang sangat rendah.

Pemerintah sosialis Kuba merancang dan mengelola sistem pelayanan kesehatan mereka dengan pendekatan analisis sistem. Hal ini tercermin dalam program mereka yang disebut “Kedokteran di Komunitas” yang diluncurkan pada tahun 1976. Pencegahan diwujudkan melalui penerapan sistem “dokter keluarga,” di mana dokter ini tinggal dan hidup di tengah masyarakat serta bertanggung jawab untuk memantau kesehatan setiap individu di wilayah tersebut. Setiap dokter melayani sekitar 150 keluarga, atau sekitar satu RT di Indonesia. Dengan tinggal bersama masyarakat, dokter dapat lebih memahami penyebab utama penyakit yang dialami oleh warga, serta mengintegrasikan pengetahuan kedokteran modern yang mereka peroleh di kampus dengan pola hidup masyarakat setempat. Dokter keluarga tidak hanya berperan dalam mengobati pasien di lingkungan mereka, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pola hidup sehat, sehingga dokter juga bisa dianggap sebagai pekerja sosial.

Sistem kesehatan yang diterapkan di Kuba memang tidak dapat diterapkan sepenuhnya oleh negara lain, termasuk Indonesia. Namun, prinsip penting yang dapat diambil dari sistem kesehatan Kuba adalah bahwa pembangunan nasional harus berbasis pada kemanusiaan. Sistem kesehatan Kuba menggabungkan profesionalisme tenaga medis dengan partisipasi aktif masyarakat, serta kesiapan pemerintah untuk terus beradaptasi dan melakukan perubahan menghadapi tantangan baru. Kuba membuktikan bahwa dengan sistem sosialisme yang mereka pilih, mereka masih dapat bertahan di tengah arus kapitalisme yang melanda hampir semua negara.

Di Indonesia, komersialisasi layanan kesehatan menyebabkan tidak semua fasilitas kesehatan dapat dijangkau oleh masyarakat. Padahal, jika hak atas layanan kesehatan sudah diatur dalam konstitusi, maka harus ada upaya untuk mencegah diskriminasi dalam layanan kesehatan, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan tersebut. Revolusi ini mengajarkan bahwa kesehatan adalah hak dasar yang harus diperjuangkan demi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap pelayanan kesehatan. Di Indonesia, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, pemberdayaan tenaga medis di daerah terpencil, serta peningkatan edukasi kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan berkualitas di setiap daerah juga sangat penting. Orientasi ini menuntut adanya komitmen dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

Kami menilai bahwa orientasi keuntungan yang mendominasi sistem pelayanan kesehatan saat ini berpotensi mengorbankan hak masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28H. Maka BEM FKM Unhas memandang perlu untuk:

- Menolak praktik komersialisasi pada pelayanan kesehatan yang mengedepankan prinsip profit semata dan menuntut prioritas diberikan pada pelayanan publik berbasis keadilan sosial.

- Mendesak pemerintah untuk meningkatkan subsidi layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk penanganan biaya tidak langsung seperti transportasi, akomodasi, dan konsumsi keluarga pasien.

- Mengawasi penerapan prinsip BLU/BLUD pada rumah sakit pemerintah agar tetap fokus pada misi sosial tanpa kehilangan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.

- Mendorong redistribusi tenaga kesehatan yang merata, khususnya dokter spesialis, ke daerah terpencil agar tidak ada lagi masyarakat yang terpinggirkan dari akses layanan kesehatan.

- Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem BPJS Kesehatan, termasuk peningkatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi peserta JKN, sehingga tidak ada diskriminasi antara pasien BPJS dan non-BPJS.

Referensi

Suara.com. (2023). Apa itu mandatory spending yang dihapus dari UU Kesehatan? Diakses pada dari https://www.suara.com/news/2023/07/12/141619/apa-itu-mandatory-spending-yang-dihapus-dari-uu-kesehatan

CNN Indonesia. (2023). Bahaya mandatory spending dihapus dalam UU Kesehatan. ari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230713063035-532-972826/bahaya-mandatory-spending-dihapus-dalam-uu-kesehatan

Healthcare Dive. (2023). Health cost inflation, variation highlight price transparency gaps. Diakses pada 1 Februari 2025, dari https://www.healthcaredive.com/news/health-cost-inflation-variation-price-transparency-turquoise/701857/

The Conversation. (2020). Masalah akses kesehatan membuat kelompok menengah bawah rentan dalam pandemi COVID-19. Dari https://theconversation.com/masalah-akses-kesehatan-membuat-kelompok-menengah-bawah-rentan-dalam-pandemi-covid-19-138115

Maulany, R. F., & Dianingati, R. S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akses Kesehatan. Indonesian Journal of Pharmacy and Natural Product, 4(2).

Leach, M., Wiese, M., Agnew, T., & Thakkar, M. (2018). Health consumer and health provider preferences for an integrative healthcare service delivery model: A national cross‐sectional study. International Journal of Clinical Practice, 72.

Laksono, A. (2016). Health Care Accessibility (Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan). Kanisius.

Mujahidah, M. Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Konsumen Dalam Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Marusu Kab. Maros Tahun 2013. Universitas Hasanudin

Koné Péfoyo, A. J., & Wodchis, W. P. (2013). Organizational performance impacting patient satisfaction in Ontario hospitals: A multilevel analysis. BMC Research Notes, 6(1). https://doi.org/10.1186/1756-0500-6- 509

Novitasari, R.D. (2014) ‘Kebijakan Industri Farmasi Di Tengah Gempuran Praktek Kapitalisme’, Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 18(1), pp. 72–83. Available at: https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/2029.

Rizki Lutfiah Aziz, M. and Purnama, C. (2020) ‘Perspektif Neoliberalisme Dalam Privatisasi Sektor Kesehatan’, 44 Jurnal Transborders|, 3(2), pp. 44–59.

Dewi, A. K. (2024). HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KEPUASAN PASIEN BPJS RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Haq, M. I. (2022). WTO dan masa depan perdagangan.

Dewi, N. W. M. S. (2021). Dampak World Trade Organization (WTO) terhadap Pengaturan Hukum Bisnis Kepariwisataan Indonesia. Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata, 1(2), 57-67.

Lestari, I. P. (2019). Praktik Neoliberalisme Kesehatan: Studi Kasus Pada Puskesmas Dinoyo Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Firman. T. (2018). Akhir Perjalanan Che Guevara, Dia yang Mengimani Revolusi. From tirto.id :https://tirto.id/akhir-perjalanan-che-guevara-dia-yang-mengimani-revolusi-bSDa

Fathoni. R. S. (2017). Perjuangan Che Guevara Melawan Imperialisme di Amerika Latin. From wawasansejarah.com : https://wawasansejarah.com/perjuangan-che-guevara/

Arjanto. D. (2022). Che Guevara, Kuba, dan Revolusi di Amerika Latin. From tempo.com : https://dunia.tempo.co/read/1601667/che-guevara-kuba-dan-revolusi-di-amerika-latin

Fikri. D. R. & Arjanto. D. (2022). Lika-liku Che Guevara, Dokter dan Revolusioner Kuba: Kronologi Eksekusi Mati oleh Tentara Bolivia. From tempo.co : https://dunia.tempo.co/read/1889168/tunjukkan-dukungan-brasil-adopsi-perdagangan-bebas-dengan-palestina

Kemenkes BKPK. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Dalam Angka. Kementrian Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; 2023.

Djamhari, E. A., Lauranti, M., & Saleh, M. D. (2018). JKN, OUT OF POCKET DAN PENDUDUK MISKIN. MEWUJUDKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG NON-DISKRIMINATIF.

Bintoro, I. W., & Erliyana, A. (2023). TRANSISI DEMOKRASI DAN PEMENUHAN HAM DALAM PERWUJUDAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL (STUDI BANDING INDONESIA DAN KUBA). Jurnal Darma Agung, 31(5), 535-550.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Data Indonesia. (2022). Pengeluaran kesehatan per kapita di Indonesia menurun pada 2022. dari https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/pengeluaran-kesehatan-per-kapita-di-indonesia-menurun-pada-2022

Bintoro, I. W., & Erliyana, A. (2023). Transisi demokrasi dan pemenuhan HAM dalam perwujudan sistem kesehatan nasional (Studi banding Indonesia dan Kuba). Jurnal Darma Agung, 31(5), 535–550.

CNBC Indonesia. (2024). Jumlah peserta JKN hampir 100%, BPJS Kesehatan: AS kalah! CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20241113175742-4-587981/jumlah-peserta-jkn-hampir-100-bpjs-kesehatan-as-kalah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif Di Rumah Sakit

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Bintoro, I.W. and Erliyana, A. (2023) ‘Transisi Demokrasi Dan Pemenuhan Ham Dalam Perwujudan Sistem Kesehatan Nasional (Studi Banding Indonesia Dan Kuba)’, Jurnal Darma Agung, pp. 535–550.

Kementrian Kesehatan (2023) Profil Kesehatan.