Serba Serbi Kampus Merah: Kampus Merah, Almamater Merah, Bendera Merah

Julukan “Kampus Merah” yang selama ini melekat pada Universitas Hasanuddin tidak hanya merujuk pada warna identitas institusional atau semangat perjuangan historis yang terkandung dalam almamater merahnya. Kini, simbol warna itu mendapat dimensi baru yang tak kalah menggugah: status Red Flag dalam indeks risiko integritas riset global. Dalam satu tarikan napas, almamater merah yang dulu menjadi lambang kebanggaan justru beririsan dengan bendera merah yang dikibarkan sebagai tanda bahaya dalam tata kelola akademik.

Bukan berarti Unhas kehilangan marwahnya. Namun, temuan ini menuntut pembacaan yang lebih reflektif: apakah simbolisme “merah” yang kita banggakan masih bermakna semangat perjuangan intelektual, atau telah menjelma jadi lampu peringatan atas krisis integritas yang mulai menjalar di tubuh akademia?

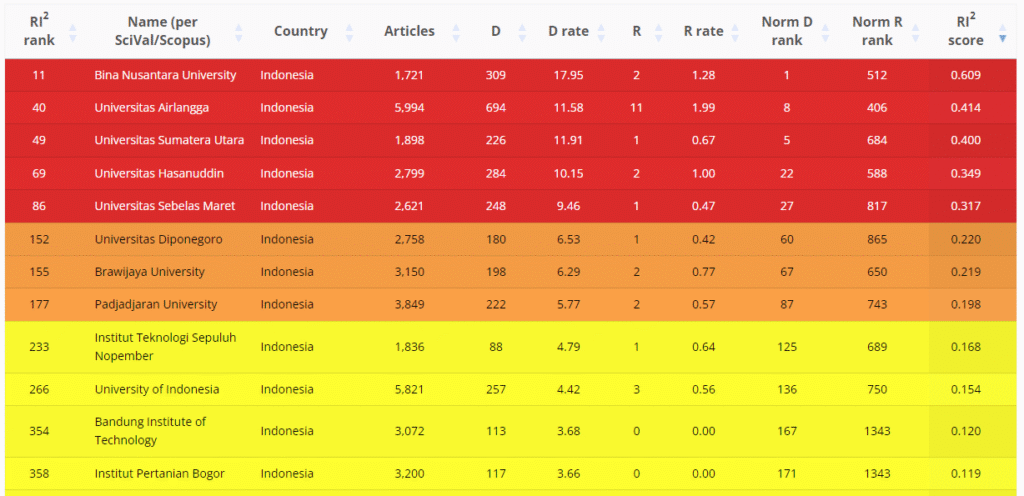

Laporan yang dirilis oleh Lokman Meho dari American University of Beirut melalui platform Research Integrity Risk Index (RI²) layak menjadi perhatian serius dalam lanskap pendidikan tinggi Indonesia. Dalam laporan tersebut, Universitas Hasanuddin tercatat masuk dalam kategori Red Flag, yakni kelompok universitas dengan risiko integritas riset tertinggi berdasarkan analisis kuantitatif. Bagi Unhas yang selama ini dipandang sebagai pusat unggulan akademik di kawasan timur Indonesia, penemuan ini tentu mengusik posisi simboliknya sebagai pelopor ilmiah. Namun, alih-alih dilihat sebagai pukulan terhadap reputasi, data ini justru harus dipahami sebagai cermin bagi institusi untuk menilai kembali arah dan landasan etik dari aktivitas riset yang berjalan selama ini.

Untuk menyelami makna di balik status Red Flag, kita tidak cukup hanya mengutip angka-angka. Perlu dilihat secara lebih substantif bagaimana RI² dibangun. Indeks ini mengandalkan dua metrik utama: D-rate (persentase artikel di jurnal yang telah dikeluarkan dari basis data bereputasi seperti Scopus/Web of Science) dan R-rate (persentase artikel yang ditarik karena pelanggaran integritas ilmiah). Dari total 2.799 artikel yang ditinjau, Unhas memiliki 284 artikel di jurnal delisted (10,15% D-rate) dan dua artikel ditarik (1,00% R-rate). Meski angka retraction tampak kecil, skor keseluruhan Unhas yaitu 0,349, jauh melampaui ambang batas Red Flag (>0,251). Ini menandakan peringatan serius bagi tata kelola ilmiah di tingkat kelembagaan.

Apa yang membuat temuan ini penting bukan hanya karena angkanya, melainkan karena ia membuka tabir atas pola publikasi yang berlangsung di balik dinding institusi. RI² tidak menuduh atau menghakimi individu peneliti, melainkan menunjuk adanya risiko sistemik—sebuah pola yang mengindikasikan bahwa integritas riset berpotensi terabaikan dalam praktik akademik sehari-hari. Risiko tersebut sering kali tidak terlihat di permukaan, namun dapat menjadi sistemik ketika dipengaruhi oleh tekanan administratif, kurangnya regulasi mutu internal, atau bahkan toleransi institusional terhadap praktik-praktik publikasi yang sekadar mengejar target angka.

Ini bukan hanya soal reputasi Unhas, melainkan tentang bagaimana kampus ini beroperasi dalam tekanan kebijakan pendidikan tinggi yang semakin menuntut kuantifikasi tanpa memperhatikan kualitas substansi. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan nasional yang mendorong produktivitas riset secara linear dan berbasis metrik. Kebijakan yang memberi insentif besar terhadap jumlah publikasi—baik dalam bentuk tunjangan fungsional, penilaian akreditasi, maupun angka kredit dosen—pada akhirnya mendorong beberapa pihak untuk mengambil jalan pintas.

Dalam banyak kasus, publikasi di jurnal yang mudah diakses—yang kelak diketahui sebagai jurnal predator atau bermasalah—justru menjadi strategi survival yang pragmatis. Ini menunjukkan adanya ironi dalam sistem akademik kita: di satu sisi mendorong publikasi sebagai simbol kemajuan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain menanamkan ekosistem yang justru melemahkan fondasi etik dari pengetahuan itu sendiri.

Kondisi ini diperparah oleh dugaan kurangnya literasi ilmiah dalam hal pemilihan jurnal, belum optimalnya sistem pembinaan dan penjaminan mutu riset, serta lemahnya kontrol terhadap ekosistem penerbitan akademik. Maka, tingginya angka publikasi di jurnal yang kemudian delisted bukan sekadar kesalahan teknis individu, melainkan cerminan dari tantangan struktural yang perlu dibaca secara kolektif.

Kategori Red Flag bukan sekadar simbol. Ia adalah indikator bahwa ada ketidakseimbangan serius dalam ekosistem riset perguruan tinggi. Ia berbicara tentang kegagalan sistem dalam memastikan bahwa integritas menjadi prinsip utama dalam produksi ilmu pengetahuan. Laporan ini seharusnya menjadi peringatan epistemik yang menggugah: apakah universitas masih menjadi ruang otonom bagi pencarian kebenaran, atau justru telah terseret menjadi mesin produksi administratif yang didikte oleh birokrasi kinerja? Ketika capaian ilmiah hanya dihitung dalam jumlah terbitan tanpa telaah mutu dan dampak substansial, maka yang dikorbankan bukan hanya reputasi, tetapi esensi akademia itu sendiri.

Dalam konteks ini, Unhas dan perguruan tinggi lain yang masuk dalam kategori serupa harus menanggapi laporan RI² dengan kepala dingin dan kesadaran kritis. Status ini bukan vonis mati, melainkan peluang untuk membuka lembar baru dalam reformasi akademik. Sudah saatnya kita bergeser dari logika kuantifikasi menuju paradigma mutu yang berkelanjutan. Universitas bukan sekadar pabrik publikasi, tetapi harus menjadi benteng moral dan intelektual yang memastikan bahwa pengetahuan diproduksi secara etis, reflektif, dan bertanggung jawab.

Referensi

Meho, L. I. (2024). Research Integrity Risk Index (RI²). American University of Beirut. https://sites.aub.edu.lb/lmeho/ri2/