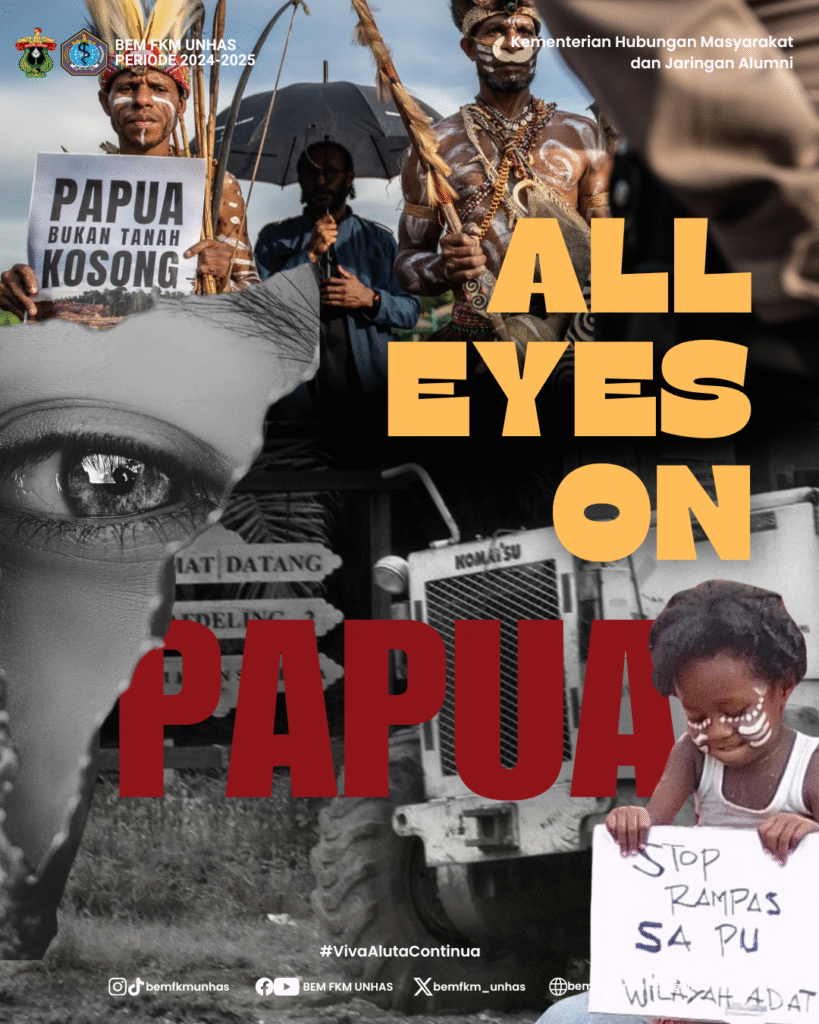

TUHAN TOLONG HADIR “ HUTAN ADAT DALAM ANCAMAN” PAPUA BUKAN TANAH KOSONG !!!!

Kehidupan suku awyu sangat bergantung pada tanah, hutan Sungai

Rawa, dan hasil kekayaan alam laiinya. Itu semua menjadi mata pencahraian,

Pangan, dan obat-obatan, serta identitas sosial budaya. Hutan adalah rekening

Abadi bagi kami Masyarakat adat

“ hendrikus franky woro “

Perwakilan dari masyarakat adat Awyu (Papua Selatan) dan Moi (Papua Barat Daya) mengenakan pakaian adat, melaksanakan doa dan ritual, serta menampilkan tarian tradisional saat mengunjungi Mahkamah Agung di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2024. Mereka memohon kepada MA untuk mencabut izin dua perusahaan kelapa sawit yang mengancam hutan adat mereka, yang luasnya lebih dari setengah provinsi Jakarta.

Bagi masyarakat adat suku Awyu, hutan adalah ‘rekening abadi’. Hutan menyediakan ruang hidup yang memenuhi kebutuhan masyarakat Awyu dari generasi ke generasi. Namun, keberadaan hutan adat suku Awyu terancam oleh izin usaha beberapa perusahaan kelapa sawit di Boven Digoel, Papua Selatan. Masyarakat adat Awyu khawatir bahwa keberadaan perusahaan kelapa sawit akan merusak lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Tidak hanya hutan dan segala isinya yang terancam, tetapi juga rawa-rawa dan sungai alami, yang merupakan sumber air utama bagi kehidupan sehari-hari orang Awyu. Rencana operasi perusahaan kelapa sawit tidak hanya berdampak pada masyarakat adat Awyu, tetapi juga berisiko terhadap komitmen iklim pemerintah Indonesia. Izin lingkungan yang dikeluarkan pemerintah untuk perusahaan-perusahaan sawit di Papua diperkirakan akan memicu deforestasi. Deforestasi dan alih fungsi lahan merupakan salah satu sumber emisi terbesar di Indonesia. Dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Oleh karena itu, masyarakat adat Awyu, dengan dukungan sejumlah organisasi masyarakat sipil, menggugat izin-izin perusahaan sawit yang akan beroperasi di Boven Digoel.

REGULASI AMDAL TERMANIPULASI MASYARAKAT ADAT KORBANNYA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, Solayen Murib Tabuni, memberikan izin lingkungan kepada PT Indo Asiana Lestari pada tahun 2021. Selain itu, Dinas Penanaman Modal juga telah menerbitkan izin usaha perkebunan (IUP) kepada PT IAL. Solayen menyatakan bahwa ia menandatangani SK perizinan tersebut karena prosesnya telah melalui tahapan yang panjang. Proses ini melibatkan persetujuan bupati setempat, rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Perkebunan. “Kami di sini melayani apa pun yang diajukan. Karena semua persyaratan telah dilalui, baru dibawa ke sini,” ujarnya. Namun, proses yang tampak legal ini menyembunyikan fakta adanya penolakan dari masyarakat pemilik ulayat.

Rekomendasi kelayakan lingkungan dibuat berdasarkan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal). Dalam penyusunan dokumen Amdal, pemerintah dan perusahaan wajib melibatkan semua masyarakat terdampak. Pegawai Dinas Kehutanan dan Provinsi Papua yang terlibat dalam penyusunan dokumen mengklaim telah melibatkan semua pemilik ulayat saat konsultasi publik lingkungan PT IAL pada tahun 2018. Namun, marga Woro menyatakan tidak pernah diundang atau mendengar informasi tentang konsultasi publik tersebut. Ketidakhadiran marga Woro dalam konsultasi publik tercermin dalam dokumen Amdal PT IAL. Dalam dokumen itu hanya tercantum 12 marga pemilik ulayat yang wilayahnya termasuk dalam konsesi PT IAL. Padahal, hasil tumpang susun peta wilayah adat marga Woro dan izin PT IAL menunjukkan bahwa wilayah adat marga Woro termasuk di dalamnya.

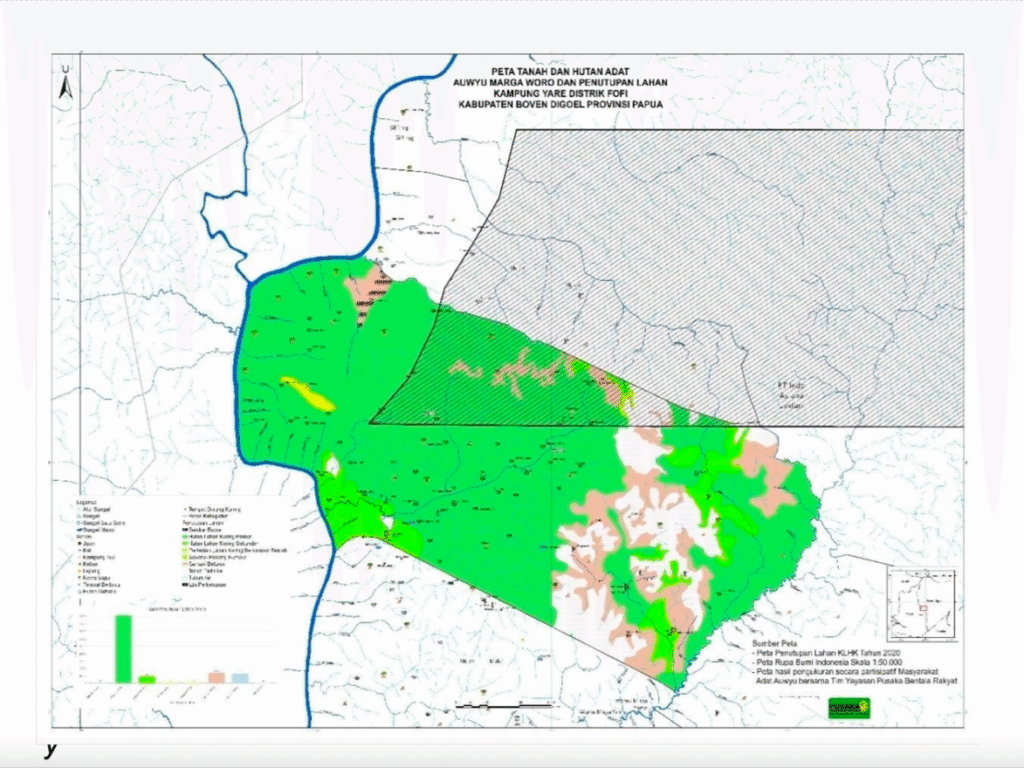

Warga Kampung Yare, termasuk marga Woro, telah melakukan pemetaan wilayah adat mereka. Pemetaan ini berlangsung dari tahun 2019 hingga 2021. Pemetaan partisipatif tersebut menghasilkan peta wilayah adat marga-marga yang dilengkapi dengan berita acara kesepakatan batas. Peta ini kemudian dibandingkan dengan konsesi PT IAL. “Hasil itu dikalkulasikan dan muncul angka 2.014 hektare,” kata Arief Rossi, staf pemetaan partisipatif dari Yayasan Pusaka, yang mendampingi pemetaan wilayah adat di Kampung Yare. Warga Kampung Yare memutuskan membuat peta wilayah secara mandiri karena khawatir wilayah mereka akan diklaim sepihak oleh perusahaan. Hendrikus Woro menceritakan bahwa dia pernah bertengkar dengan Fabianus Senfahagi, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Boven Digoel. LMA adalah lembaga adat bentukan pemerintah yang berperan memfasilitasi komunikasi dengan masyarakat adat untuk kepentingan pembangunan.

PT Indo Asiana Lestari adalah salah satu dari tujuh perusahaan yang ingin menguasai lahan dalam Proyek Tanah Merah di Boven Digoel. Proyek Tanah Merah dimulai dari izin lokasi berskala besar yang diberikan oleh Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluwo, pada tahun 2007. Luas proyek ini mencapai 280.000 hektare, atau 10% dari luas kabupaten. Lokasi Proyek Tanah Merah membentang dari Kali Digoel hingga mendekati Kali Mappi, yang merupakan wilayah adat Suku Awyu. Perusahaan yang mendapat izin antara lain PT Usaha Nabati Terpadu, PT Trimegah Karya Utama, PT Manunggal Sukses Mandiri, PT Megakarya Jaya Raya, PT Kartika Cipta Pratama, PT Graha Kencana Mulia, dan PT Energi Samudra Kencana. Investigasi oleh The Gecko Project, Mongabay, Tempo, dan Malaysiakini mengungkap adanya kejanggalan dalam proses penerbitan izin-izin ini. Perusahaan-perusahaan yang memiliki izin di wilayah Proyek Tanah Merah diduga merupakan perusahaan cangkang. Mereka mengurus izin-izin ini bukan untuk menanam kelapa sawit, tetapi untuk menjual izin-izin tersebut kepada investor di bursa saham. Fabianus Senfahagi, sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Boven Digoel, disebut dalam investigasi itu sebagai pihak yang mengamankan izin-izin perusahaan. Dengan suratnya, ada empat perusahaan yang izinnya dicabut dan kemudian diberikan kepada empat perusahaan baru. Salah satunya adalah PT IAL, yang kini berkonflik dengan marga Woro.

TUHAN TOLONG HADIR, LINDUNGI KAMI, JAGA TANAH KAMI !!!!!

Sejak tersebarnya informasi tentang Proyek Tanah Merah, marga Woro dan marga-marga lain yang menolak melepaskan wilayah adat mereka telah berulang kali menyampaikan aspirasi mereka. Pada tahun 2014, mereka membentuk kelompok lintas marga dan berusaha mempengaruhi masyarakat di kampung-kampung agar tidak segera menyerahkan tanah mereka kepada perusahaan. Pada tahun 2016, marga-marga Suku Awyu mulai memasang tanda-tanda larangan di batas-batas wilayah adat mereka. Mereka memasang patok adat, patok bertuliskan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara, salib merah, dan bendera merah putih. Warga di wilayah ini mayoritas beragama Katolik. Mereka menancapkan tanda-tanda tersebut pada tanggal 14 September, yang dalam tradisi Katolik adalah Hari Salib Suci. Tim yang telah dibentuk di kampung-kampung melakukan aksi ini secara serentak.

Hendrikus Woro akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal Provinsi Papua. Dia didampingi oleh kuasa hukum dari Koalisi Selamatkan Hutan Papua, yang terdiri dari LBH Papua, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Greenpeace Indonesia, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), Satya Bumi, Walhi Papua, Eknas Walhi, PILNet Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dan Perkumpulan HuMa Indonesia. Alasan utama di balik gugatan ini adalah bahwa izin lingkungan yang diberikan kepada PT Indo Asiana Lestari diterbitkan tanpa persetujuan awal dari pemilik ulayat, sesuai dengan ketentuan UU Otsus No. 2 Tahun 2021.

“Sebelum penerbitan objek gugatan, tergugat tidak pernah melibatkan masyarakat adat Awyu, khususnya penggugat dan komunitas Marga Woro, dalam pembahasan-pembahasan sebelum diterbitkannya objek gugatan,” demikian bunyi salah satu poin alasan gugatan. Sebagai pemilik ulayat, marga Woro juga tidak mengetahui adanya kegiatan pengumuman atau konsultasi terkait rencana usaha PT IAL. Dokumen analisis dampak lingkungan yang menjadi dasar persetujuan perusahaan ternyata memiliki kekurangan prosedural dan substantif. Dokumen Amdal tidak mencantumkan marga Wollo sebagai pemilik tradisional wilayah tersebut dan mengandung kesalahan prosedur. Pak Wollo termasuk dalam kepentingan, namun namanya tidak disebutkan dalam dokumen. Dokumen ini mencakup marga Abugahagi, marga Aweyoho, marga Hamagi, marga Haputo, marga Keweo, marga Mukuri, Nohyahagi Ampera, Noyamagi Navini, Sifirahagi Ampera, Sifarahagi Navini, Sifarahagi Suam, dan Tifahagi. Hanya 12 klan yang disebutkan.

Dokumen Amdal juga membatasi ruang lingkup analisis dampak tanpa sepenuhnya melibatkan masyarakat luas yang terkena dampak. Dia tidak memperhitungkan perlawanan dari masyarakat adat. Hal ini mengakibatkan ancaman dan tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat yang menolak. “Dalam perkara Amdal tersebut terdapat pelanggaran terhadap prinsip free, prior and informed consent (FPIC). Pokok perkara tidak pernah diungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. ” Persetujuan yang bebas, didahulukan dan diinformasikan, termasuk persetujuan yang jelas dan diinformasikan tanpa persetujuan, adalah salah satu prinsip terpenting dalam undang-undang khusus. Asli. Sedangkan PP 22 Tahun 2021 mengacu pada izin lingkungan. Penyusunan proyek Amdal dinilai sangat cacat karena tidak dilakukan analisis nilai konservasi tinggi sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan hilangnya hak masyarakat adat. Izin lingkungan PT IAL dapat mengakibatkan banjir, penurunan kualitas air sungai, hilangnya keanekaragaman hayati, dan bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam persidangan di PTUN Jayapura, kuasa hukum PT Indo-Asiana Lestari tidak menghadirkan fakta dan saksi ahli. Sementara kuasa hukum Marga Wolo menghadirkan enam orang ahli dan tiga orang saksi ahli. Dua dari tiga ahli yang diperkenalkan oleh kuasa hukum Hendricks Wollo, Anton Cinelli dan Totok Dwiantoro, menekankan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Amdal.

Bapak Anton Cinelli, Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Papua dan anggota tim penilai Amdal di beberapa provinsi antara lain Papua Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan menjelaskan posisi masyarakat lokal dalam tahap persiapan Amdal – Dokumen Untuk menerbitkan izin lingkungan dasar. Anton Cinelli mengatakan, Panitia Amdal memiliki wakil masyarakat yang dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat. Wakil masyarakat wajib mempertimbangkan pandangan masyarakat baik yang menerima maupun yang menolak pandangan masyarakat. Ia mengatakan, perolehan suara marga Wollo dan marga lain yang tidak tercatat dalam dokumen Amdal PT IAL melanggar prosedur. “Secara prosedur tidak sesuai aturan hukum dan tidak sesuai etika, karena menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Apabila proses konsultasi publik belum cukup memenuhi keinginan masyarakat, maka tugas Ketua Panitia Amdal membahas dan mempertimbangkannya kembali dalam rapat panitia. Namun jika prosesnya sudah selesai dan izin lingkungan diberikan, Pasal 38 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan izin tersebut dapat dicabut dengan keputusan PTUN atas permintaan marga Wollo . Sementara itu, Totok Duy Diantoro, pakar hukum lingkungan hidup Universitas Gadjah Mada, mengatakan prinsip kejujuran dan objektivitas harus dipegang teguh dalam dokumen Amdal. Ia mengatakan keakuratan data dan informasi, termasuk data sosial dan budaya, menjadi prioritas karena penilaian dampak tidak hanya terbatas pada aspek biofisik dan biokimia. Ia menilai, sidang Amdal PT IAL justru mengecualikan suara marga Wollo dan marga lain yang menolaknya.